Die Landwirtschaft steht vor einer Reihe von Herausforderungen: Der Klimawandel führt zu häufigeren Extremwetterereignissen wie Dürre und Starkregen, die Bedingungen für die Landbewirtschaftung ändern sich. Gleichzeitig steigt die Weltbevölkerung und mehr Menschen müssen von knapper werdenden Ressourcen ernährt werden. Das stellt das gesamte Ernährungssystem inkl. der Landwirtschaft vor die Herausforderung, ausreichend Lebensmittel innerhalb der planetaren Grenzen zu erzeugen – also Ressourcen zu schonen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen.

Vor diesem Hintergrund wird Regenerative Landwirtschaft als ein Konzept für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft diskutiert. Die Regenerative Landwirtschaft stellt Bodengesundheit in den Mittelpunkt, um Bodenfunktionen zu stabilisieren und auf dieser Basis Ertragssicherheit unter den sich wandelnden Bedingungen zu erreichen.

Jedoch besteht für die Regenerative Landwirtschaft keine eindeutige und verbindliche Definition. Vielmehr ist der Begriff unbestimmt, verschiedene Definitionen sind im Umlauf. Eine erste Definition formulierte Anfang der 1980er Jahre das Rodale Institut in den USA: „Regenerative […] Landwirtschaft verbessert die Ressourcen die sie nutzt, anstatt sie zu zerstören oder sie zu erschöpfen. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Systemansatz für die Landwirtschaft, der kontinuierliche Innovationen in den Betrieben fördert, um das ökologische, soziale, wirtschaftliche und spirituelle Wohlbefinden zu steigern“ (Rodale Institut 2014). Seither hat sich die regenerative Landwirtschaft als Konzept für die Landwirtschaft weiterentwickelt.

Manshanden et al. (2023) führen drei Kategorien an Definitionen von Regenerativer Landwirtschaft an:

- „Philosophische“ Regenerative Landwirtschaft:

Eine Definition von Einzelpersonen oder Netzwerken die auf philosophischen Prinzipien, der Permakultur oder biodynamischen Ansätzen basiert. - „Entwicklungspolitische“ Regenerative Landwirtschaft:

Regenerative Landwirtschaft, wie sie von Entwicklungsorganisationen gefördert wird, mit einem starken Fokus auf soziale und ökologische Prinzipien und einem landschaftsbezogenen Ansatz der nahe am Ökolandbau ist. - „Unternehmen“ Regenerative Landwirtschaft:

Regenerative Landwirtschaft, wie sie von Unternehmen des Agribusiness proklamiert wird, basierend auf praktischen agronomischen Prinzipien und unternehmerischen Nachhaltigkeitsansätzen, nahe an der konservierenden Landwirtschaft.

Aufgrund einer fehlenden allgemein gültigen Definition können sich die eingesetzten Methoden stark voneinander unterscheiden. Die DLG will vor diesem Hintergrund Regenerative Landwirtschaft mit dem vorliegenden „DLG-kompakt“ aus fachlicher Sicht einordnen. Denn die regenerative Landwirtschaft bietet mit der Fokussierung auf die Bodenbiologie ein breites Spektrum an Innovationen, die Ansätze für die Weiterentwicklung des Ackerbaus ermöglichen. Dabei macht das vorliegende DLG-kompakt den Kern der regenerativen Landwirtschaft an den fünf etablierten Prinzipien fest, um Klarheit in die Diskussion um die Regenerative Landwirtschaft zu bringen.

Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft

Regenerative Landwirtschaft ist ein Systemansatz und verfolgt das Ziel, die Bodengesundheit und -fruchtbarkeit zu stärken und aufzubauen, Biodiversität zu schützen und mit der Reduktion fossiler Inputs die Treibhausgasbilanz der Lebensmittelerzeugung zu verbessern. Die Innovation der Regenerativen Landwirtschaft fußt auf der Förderung der Bodenbiologie und des Humusaufbaus und der damit einhergehenden Verbesserung von Bodenfunktionen (Biodiversität, Nährstoff- und Wasserkreisläufe, Kohlenstoffspeicherung und stabiler Produktion) sowie wichtigen Bodeneigenschaften wie der Bodenstruktur, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Erosion und Bodenverdichtung zu erhöhen. Diese Effekte sollen positiv auf Ertragsstabilität und Pflanzengesundheit wirken.

Anbaumethoden im Überblick

Der regenerativen Landwirtschaft wird das Potential zugeschrieben, bestehende Anbausysteme wirksam an sich ändernde klimatische Bedingungen anzupassen. Damit einher gehen veränderte Prioritäten in der Landbewirtschaftung: weg von der Fokussierung auf hohe Erträge hin zur Sicherung der Bodengesundheit als Basis für einen resilienten Ackerbau. Darüber hinaus bietet die Regenerative Landwirtschaft Innovationen für die Grünlandnutzung. Anhand der fünf Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft lässt sich deren „Wesen“ festmachen:

- Minimaler Bodeneingriff

- Permanente Bodenbedeckung

- Vielfältiges Anbausystem

- Ganzjährig lebende Wurzeln

- Integration von Tieren

Anbausysteme im Vergleich

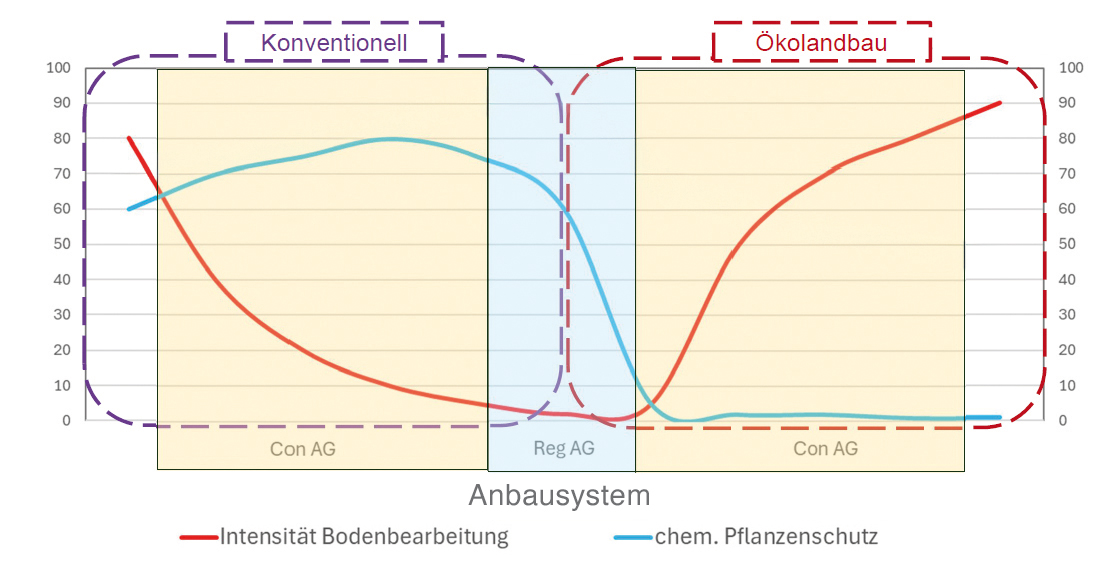

Die Anbausysteme sind durch verschiedene Faktoren gekennzeichnet. Die Darstellung von „0 bis 100“ ist als Orientierung zu verstehen, nicht als absolute Zahl.

Basis der Betrachtung ist die klassische konventionelle Landwirtschaft mit regelmäßigem Einsatz des Pfluges wie sie bis zu den 90er Jahren Standard war und heute eher selten praktiziert wird (ganz links). Die Intensität der Bodenbearbeitung ist etwas geringer als im Ökolandbau (ganz rechts). Denn in der konventionellen Bewirtschaftung ermöglichen Herbizide die Verminderung der Intensität der Bodenbearbeitung.

Auf dem Weg in die Mitte der Grafik versuchen beide Systeme „konservierend zu arbeiten“. Die Rücknahme der Intensität der Bodenbearbeitung gelingt in der konventionellen Welt leichter, weil Herbizide viele Möglichkeiten der Beikrautregulierung bieten. Im Ökolandbau sinkt die Intensität der Bodenbearbeitung weniger, da die Unkrautbekämpfung rein mechanisch erfolgt. Auf der Habenseite steht der weitgehende Verzicht auf den „chemischen Pflanzenschutz“.

Bei abnehmender Intensität der Bodenbearbeitung steigt in der Regel die Intensität des chemischen Pflanzenschutzes – insbesondere in den üblichen engen Fruchtfolgen. Wird nach regenerativen Prinzipien in weiten Fruchtfolgen gearbeitet und mit der ausschließlichen Direktsaat kaum noch Boden bewegt, soll der Unkrautdruck sinken und die allgemeine Pflanzengesundheit zunehmen. Die Intensität im Pflanzenschutz geht genauso zurück wie auch die Intensität der Bodenbearbeitung.

Die Prinzipien minimale Bodeneingriffe, permanente Bodenbedeckung und vielfältige Fruchtfolgen entsprechen den Prinzipien der Conservation Agriculture der FAO (FAO Fact Sheet Conservation Agriculture 2022). Die Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft fußen auf dem Ziel, mit einem vitalen Bodenleben die Bodengesundheit zu sichern. Die Entscheidung über Bodenbearbeitung, Gestaltung von Fruchtfolgen etc. steht stets unter dieser Prämisse. Die Anbausysteme werden als zusammenhängendes System gedacht und gestaltet. Wichtig dabei ist, dass das System „Regenerative Landwirtschaft“ nur zu erreichen ist, wenn die Prinzipien in Summe umgesetzt werden. Dennoch können Innovationen der Regenerativen Landwirtschaft auch die Weiterentwicklung anderer Bewirtschaftungssysteme fördern.

1. Minimaler Bodeneingriff

Im Zentrum der Regenerativen Landwirtschaft steht die Stärkung der Bodengesundheit und der Bodenfruchtbarkeit. Landwirtinnen und Landwirte erreichen dies mit einer aktiven Beobachtung des Bodens: regelmäßige Bodenuntersuchungen sind dabei ebenso notwendig wie die physische Bodenuntersuchung per Spatenprobe: „Auf jeden Schlepper einen Spaten“ ist das Credo, um jederzeit über den Bodenzustand im Bilde zu sein.

Minimale Bodeneingriffe erhalten den Boden, indem Erosion und Bodendegradation vermieden und die Wasseraufnahme- und Speicherfähigkeit der Böden gesteigert wird. Zudem trägt reduzierte Bodenbearbeitung zum Erhalt der organischen Substanz im Boden bei und es wird eine bessere Bodenstruktur durch mehr Wurzeln und eine Vielfalt an Bodenorganismen erreicht. Die Minimalbodenbearbeitung ermöglicht aufgrund der geringeren notwendigen Arbeitszeit für die Feldarbeiten, optimale Saattermine zu erreichen. Durch geringeren Dieselverbrauch wird weniger CO2 emittiert. Schließlich profitieren die Landwirte durch eine bessere Tragfähigkeit der Böden, die kompakter aufgebaut sind ohne verdichtet zu sein.

2. Permanente Bodenbedeckung

Die permanente Bodenbedeckung durch Pflanzenreste und/oder Pflanzenbestände schützt den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind- und Wassererosion und reduziert die Verdunstung von Wasser. Das Bodenleben wird gefördert, da mehr Nahrung für Makro- und Mikroorganismen zur Verfügung steht. In Kombination mit der reduzierten Bodenbearbeitung wird eine Bodenstruktur erreicht die in der Lage ist, bei Starkregen größere Wassermengen aufzunehmen und diese bei Trockenheit den Pflanzen zur Verfügung zu stellen – eine Eigenschaft, die bei Witterungsextremen durch den Klimawandel immer wichtiger wird. Darüber hinaus erreicht die permanente Bodenbedeckung mit lebenden Pflanzen eine tiefere Durchwurzelung. Die Pflanzen erreichen Wasser und Nährstoffe in tieferen Bodentiefen, was zu resilienteren Beständen bei Trockenheit führt. Zudem wird die Auswaschung von Nährstoffen vermindert, so dass eine höhere Nährstoffeffizienz erreicht werden kann.

3. Vielfältiges Anbausystem

Die Regenerative Landwirtschaft erreicht ihre Vorteile durch ein vielfältiges Anbausystem. Vielfältigere Fruchtfolgen sind ein zentrales Element der Regenerativen Landwirtschaft, denn Fruchtfolgen haben vielfältige Funktionen: Erhaltung und ggf. Regeneration der Bodenfruchtbarkeit und Bodengesundheit, die Verbesserung der Bodenstruktur, die Vorbeugung des Aufwuchses von Beikräutern, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlingen, Humusaufbau sowie die Nährstoffmobilisierung und -freisetzung. Angewendet werden klassische Fruchtfolgegrundsätze wie der Wechsel zwischen Sommerungen und Winterungen und Blatt- und Halmfrüchten.

Neben einer vielfältigeren Fruchtfolge erreicht die Regenerative Landwirtschaft das vielfältige Anbausystem durch Zwischenfrüchte, Untersaaten, den Mehrfruchtanbau oder auch den Anbau mehrjähriger Kulturen sowie Agroforst und Landschaftselemente wie Hecken und Gehölze.

4. Ganzjährig lebende Wurzeln erhalten

Regenerative Landwirtschaft setzt auf die Vielfalt von Pflanzen und ihren Wurzelsystemen, da die Wurzelausscheidungen den wichtigsten Beitrag zum Humusaufbau leisten und die Bodenbiologie „füttern“. Dauerhafter und vielfältiger Bewuchs durch eine vielfältige Fruchtfolge, Zwischenfrüchte, Untersaaten und Begleitsaaten sind wichtiges Prinzip der Regenerativen Landwirtschaft.

Wurzeln fördern durch Exsudate und Symbiosen die Humusbildung im Boden. Die Vielfalt an Pilzen und Bakterien mobilisiert Nährstoffe und trägt zu geschlossenen Nährstoffkreisläufen bei und verbessert die Nährstoffversorgung der Bestände. Zudem tritt das aktivere Bodenleben als Gegenspieler zu phytopathogenen Pilzen auf. Dies bietet die Möglichkeit den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren.

Baustein für die ganzjährige Durchwurzelung der Böden ist der Zwischenfruchtanbau, insbesondere winterharter Zwischenfrüchte, denn diese nutzen Wasser und Wärme am effizientesten für den Aufbau von Biomasse. Dieser schützt den Boden vor Erosion, baut organische Substanz auf, fördert die Biodiversität im Boden und bindet im Falle von Leguminosen Stickstoff. Zwischenfrüchte sind deshalb wichtiges Instrument der Bodengesundung.

5. Integration von Tieren

Regenerative Landwirtschaft integriert die Tierhaltung in das Anbausystem in einer Form, die Nährstoffkreisläufe schließt, das Bodenleben fördert und im Idealfall durch Weidehaltung das Tierwohl maximiert. Werden die Tiere im Stall gehalten, wird der anfallende organische Dünger in Form von Mist und Gülle aufbereitet um Emissionen zu vermeiden und in wachsende Bestände eingebracht, um Nährstoffverluste zu vermeiden. In Bezug auf die Düngung spielen durch die Integration der Tierhaltung organische Dünger eine wichtige Rolle in der Regenerativen Landwirtschaft, denn die regelmäßige organische Düngung ist wichtiger Baustein zum Erhalt der Humusgehalte im Boden und der Bodenfunktionen.

Pflanzenschutz und Düngung

Gesunde Pflanzen spielen auch in der Regenerativen Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Allgemeine Grundlage für den Pflanzenschutz in der Regenerativen Landwirtschaft ist der Integrierte Pflanzenschutz. Gemäß den Richtlinien des Integrierten Pflanzenschutzes besteht dessen Umsetzung aus präventiven Maßnahmen zur Stärkung der Pflanzengesundheit wie dem Anbau gesunder Sorten, weiten Fruchtfolgen mit Wechsel zwischen Winterungen und Sommerungen etc. und der gezielten Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln.

Auch bei der Düngung steht die Stärkung des Bodenlebens und des Bodenstoffwechsels im Mittelpunkt. Dazu soll die Düngung in der Regenerativen Landwirtschaft ein Gleichgewicht zwischen den Nährstoffen herstellen – sowohl bei Makro- als auch bei Mikronährstoffen. Regelmäßige Bodenuntersuchungen sind unerlässlich, um das ausgewogene Nährstoffverhältnis zu erreichen. Zu Stärkung des Bodenlebens wird in wachsende Bestände gedüngt, da zu diesem Zeitpunkt die Bodenmikroorganismen die Nährstoffe direkt „verstoffwechseln“.

Agroforst

Agroforst kombiniert Gehölze (Bäume oder Sträucher) mit Ackerkulturen und/oder der Tierhaltung. Typisch für alle Arten der Agroforstwirtschaft sind die Wechselwirkungen zwischen Gehölz- und Ackerkulturen, um eine höhere Flächen-Gesamtproduktivität erreichen: Die Windschutzwirkung der Gehölze führt zu Ertragsstabilität durch geringere Verdunstungsraten, vermindert Bodenerosion, reduziert den Stoffaustrag in Grund- und Oberflächengewässer und erhöht die Bodenfruchtbarkeit durch geschlossene Nährstoffkreisläufe und Humusaufbau. Neben den beschriebenen Klimaanpassungsleistungen erbringen Agroforstsysteme durch die Kohlenstoffbindung im Gehölz- und Wurzelaufbau als auch durch den Vermeidungseffekt (Keine Bodenbearbeitung und chemisch-synthetisch Inputs im Baumstreifen) aktiven Klimaschutz. Darüber hinaus stärken Agroforstsysteme die Struktur- und Habitatvielfalt in landwirtschaftlich geprägten Regionen und stärken die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft.

Regenerative Landwirtschaft in der Praxis

Die fehlende allgemeingültige Definition der Regenerativen Landwirtschaft wird einerseits kritisch gesehen, da „jeder“ eigene Versionen Regenerativer Landwirtschaft definieren und als regenerativ benennen kann. Andererseits ermöglicht die fehlende festgelegte Definition Praktikerinnen und Praktikern, Schritt für Schritt in die Regenerative Landwirtschaft einzusteigen. Denn je nach Standortbedingungen ist es möglich, Elemente der regenerativen Landwirtschaft anzuwenden. Diese Vorgehensweise kommt der Praxis entgegen, sehen Landwirtinnen und Landwirte Regenerative Landwirtschaft doch als Prozess und ständiges Ausprobieren, was betrieblich und an den Standort angepasst sinnvoll ist. Wichtig ist, konsequent aus der Perspektive der Bodenbiologie zu denken und die Maßnahmen Schritt für Schritt zu planen.

Der breite Instrumentenmix der Regenerativen Landwirtschaft ermöglicht es Landwirtinnen und Landwirten, ihre Anbauverfahren Schritt für Schritt regenerativ zu gestalten. So können zum Einstieg konservierende Bodenbearbeitung und Zwischenfruchtanbau stehen. Die Effekte der ersten ergriffenen Maßnahmen – und darüber hinaus – sollten kontinuierlich mit Bodenuntersuchungen überprüft werden. Dies ermöglicht die Wirksamkeit der Maßnahmen auf der Basis der Bodenanalysen zu bewerten. In einem zweiten Schritt kann Untersaatanbau hinzukommen, ergänzt um eine Fruchtfolgeerweiterung mit Leguminosen. In der „Vollversion“ können dann bspw. Mehrfruchtanbau und Agroforst hinzukommen sowie Tierhaltung integriert werden.

Biostimulanzien

Weiteres Element der Regenerativen Landwirtschaft kann der Einsatz von Komposttees und Biostimulanzien sein. Kulturpflanzen sind Hitze, Kälte und Trockenheit ausgesetzt, die zu Ertragsminderung und einer höheren Krankheitsanfälligkeit führen können. Blattspritzungen sollen den Stoffwechsel der Pflanze während und nach Stressphasen unterstützen und die Funktionsfähigkeit von Pflanze und Wurzel sichern. Die Spritzungen können durch Nährstoffe und Spurenelemente ergänzt werden. Auf der einen Seite gibt es Verfechter dieser Praxis, während die Wissenschaft die Wirksamkeit der Mittel kritisch beurteilt.

Regenerative Landwirtschaft

Regenerative Landwirtschaft stellt die Förderung der Bodenbiologie in den Mittelpunkt der Bewirtschaftung und erreicht dadurch einen hohen Bodenschutzstandard, der Böden gesundet bzw. gesund erhält. Dadurch will Regenerative Landwirtschaft gesunde und vitale Bestände erreichen, die Widerstandsfähig gegen Krankheiten und bspw. Trockenheit sind. Reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren, eine ganzjährige Bodenbedeckung mit Pflanzen durch konsequenten Zwischenfruchtanbau, Untersaaten und Mehrfruchtsysteme und eine vielfältige Fruchtfolge sind zentrale Elemente, auf Basis eines hohen Bodenschutzstandards zu wirtschaften. Weitere Optionen sind Agroforstsysteme und der Einsatz von Biostimulanzien.

Praktikerinnen und Praktikern können aus dem breiten Instrumentenkasten der Regenerativen Landwirtschaft die für ihren Standort und ihren Betrieb passenden Elemente in der Praxis einführen. Die Konzentration auf die Förderung der Bodenbiologie und des Bodenlebens ist die Basis für die Innovationen der Regenerativen Landwirtschaft und bieten unter der Prämisse Bodenschutz Ansätze, Anbausysteme weiterzuentwickeln.

Autor:innen

- Priv. Doz. Dr. Gernot Bodner, Institut für Pflanzenbau, Universität für Bodenkultur, Wien

- Jan Große-Kleimann, Familienhof Große-Kleimann, Steinfurt

- Dr. Jana Epperlein, Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung e.V., Neuenhagen b. Berlin

- Prof. Dr. Verena Haberlah-Korr, Phytomedizin und Pflanzenschutz, Fachhochschule Südwestfalen, Soest, Vorsitzende DLG-Ausschuss Pflanzenschutz

- Stefan Kiefer, Leiter Pflanzenbauinnovationen, AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE, Hasbergen, Beirat Internationales Pflanzenbauzentrum, DLG e.V.

- Jürgen Rüdt, Rüdt GbR, Ditzingen, DLG-Ausschuss Ackerbau

- Ludwig Wreesmann, Gut Altenoythe, Altenoythe und Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung e.V.,

- DLG-Ausschuss Pflanzenernährung

- Prof. Dr. Thomas Weyer, Bodenschutz und Bodengesundheit, Fachhochschule Südwestfalen, Soest

- Martin Wiesmeier, Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising

- Siv Biada, Leiterin Internationales Pflanzenbauzentrum, DLG e.V. Fachzentrum Landwirtschaft, Bernburg

- Dr. Achim Schaffner, Projektleiter Ökolandbau, DLG e.V., Fachzentrum Landwirtschaft, Frankfurt am Main

Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder (auch für den Zweck der Unterrichtsgestaltung) sowie Bereitstellung des Merkblattes im Ganzen oder in Teilen zur Ansicht oder zum Download durch Dritte nur nach vorheriger Genehmigung durch DLG e.V., Servicebereich Marketing, Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 24788-209, M.Biallowons@DLG.org