Digitalisierung

Praxistauglichkeit innovativer Techniken auf dem Feld testen

Die Digitalisierung hat auch im landwirtschaftlichen Sektor deutlich an Fahrt aufgenommen. Während innovative Lösungen in der Vergangenheit oft noch nicht praxistauglich waren, soll das Projekt „FarmerSpace“ bereits etablierte Techniken hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit in der Praxis testen. Worum geht es hierbei genau und wie kann das Projekt eingeordnet werden? Wir haben dazu die in das Projekt involvierten wissenschaftlichen bzw. technischen Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Friedrich Bartels und Sophie Lange, befragt.

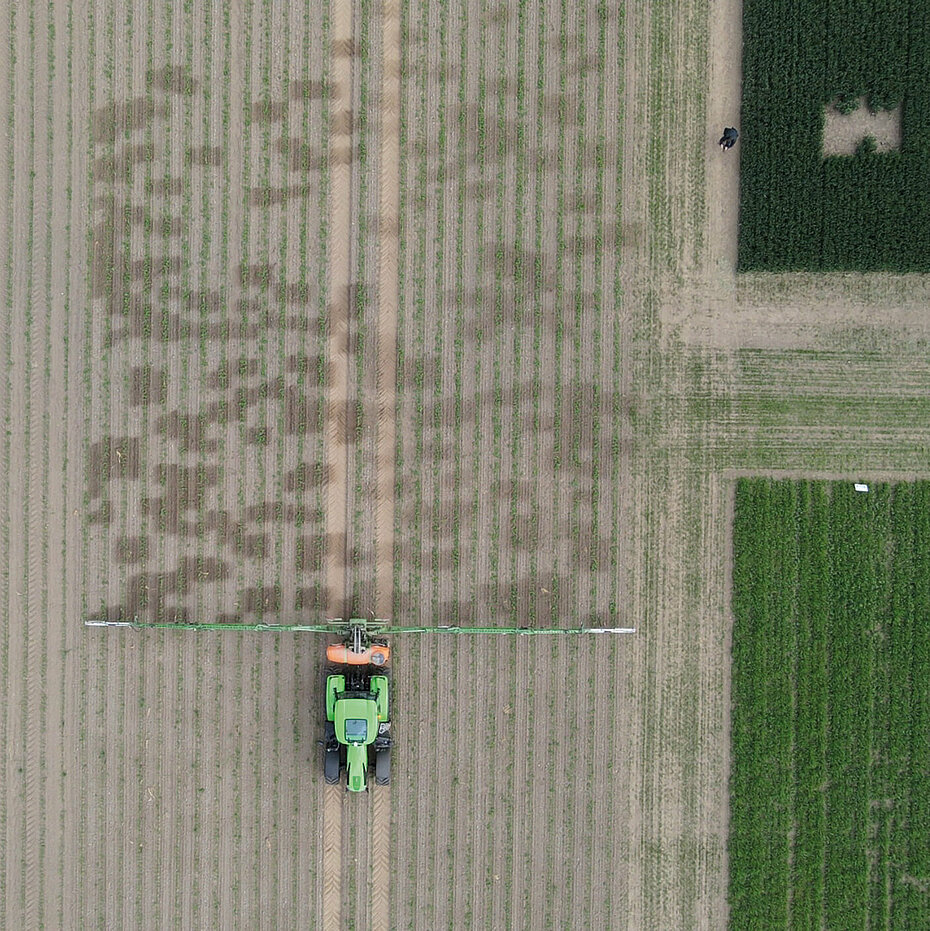

können. Foto: LWK Niedersachsen

GetreideMagazin: Bitte ordnen Sie das Projekt FarmerSpace in das Gesamtkonzept ein. Welche Ziele werden verfolgt?

Das konkrete Ziel des Experimentierfeldes FarmerSpace ist es, digitale Technologien zur Vorhersage und Erkennung von Blattkrankheiten und Unkrautvorkommen zu verwenden, um im Nachgang angemessene Maßnahmen einzusetzen, zu bewerten und weiterzuentwickeln. Es wird keine Grundlagenforschung betrieben, sondern die Praxistauglichkeit innovativer Techniken getestet, die bereits am Markt verfügbar sind. Dabei wird sich bewusst auf Versuche auf Praxisflächen konzentriert, um dem Landwirt handfeste Informationen aus neutralen Quellen zur Verfügung zu stellen.

GetreideMagazin: Welchen Hintergrund hat das Projekt und erhält es durch den Green Deal der Europäischen Union, der z. B. vorsieht, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in der europäischen Landwirtschaft um 20 % bzw. 50 % zu reduzieren, eine ganz neue Bedeutung?

Im Bereich des Pflanzenschutzes geraten die landwirtschaftlichen Betriebe zunehmend unter Druck, sei es durch politische Restriktionen und Umweltauflagen oder auch durch die stetig steigende Zahl der Resistenzen der verschiedenen Schaderreger gegenüber Wirkstoffen. Innovationen, die chemische Bekämpfungsverfahren im ersten Schritt ergänzen oder später völlig ersetzen können, bieten hier Potenziale, die ambitionierten Vorgaben der EU-Kommission zu erreichen. Auf unser Projekt bezogen kommen uns die technischen Neuerungen in der Fernerkundung und die erhöhte Rechenleistung zugute. Diese Fortschritte machen heute bereits vieles praktisch in der Fläche möglich, was vor einigen Jahren nur im kleinsten Maßstab denkbar war. Das eröffnet uns in der Landwirtschaft ganz neue Anwendungsfelder.

GetreideMagazin: Werden wir jetzt einmal konkreter. Das Stichwort Digitalisierung ist sehr abstrakt und oft nicht greifbar. Sie verfolgen das Ziel, mit den Partnern praxisorientierte Lösungen zu entwickeln. Auf welche Anwendungsfelder und Kulturen konzentrieren Sie sich im FarmerSpace-Projekt genau?

Im Einzelnen geht es um das Unkrautmanagement, Blattkrankheiten, 3-D-Vermessung und Funknetzwerke. Ziel ist es, anwendergerechte und praxisrelevante Lösungen zu entwickeln. Das Projekt konzentriert sich vorrangig auf die Kulturen Zuckerrübe und Weizen. Dabei dient die Zuckerrübe als Vertreter für die Reihenkulturen und Weizen für die Drillsaat. Im Idealfall ist es dann möglich, neue technische Lösungen auch auf andere Kulturen zu übertragen.

GetreideMagazin: Nennen Sie uns bitte Beispiele aus dem laufenden Projekt. Lassen Sie uns einmal das Unkrautmanagement im Zuckerrübenanbau genauer unter die Lupe nehmen. Wo setzen Sie im Experimentierfeld FarmerSpace an? Was käme hierfür infrage?

Beim Unkrautmanagement stehen Reihenkulturen bei der Erprobung der technischen Möglichkeiten klar im Vordergrund. Das ist darin begründet, dass sich hier mechanische Beikrautregulierungsmaßnahmen integrieren lassen. Zudem funktioniert dort die Erkennung von Unkräutern besser. Neben der Rübe stehen auch andere Reihenkulturen wie Mais, Raps oder Gemüse im Fokus. Durch die Nutzung rein mechanischer Technik sind unsere Ergebnisse für den gesamten landwirtschaftlichen Berufsstand nutzbar, nicht nur für konventionell wirtschaftende Betriebe. Praktische Beispiele sind der Einsatz des Roboters FarmDroid FD20, der bereits gute Arbeit in Gemüse- und Ökobetrieben aufgrund RTK gestützter Aussaat und Beikrautregulierung zwischen und in den Reihen verrichtet. Der Roboter ist in der Lage, sich den Ablageort zu merken und rund um die Kulturpflanze flächig zu hacken. Ein weiteres Beispiel ist das Spot-Spraying. Es ist eine Methode zur punktgenauen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. Es wird dabei zwischen Online- und Offline Verfahren unterschieden.

GetreideMagazin: Was können wir uns im Einzelnen unter Online-Verfahren vorstellen und wie sieht die Umsetzung in der Praxis auf dem Versuchsfeld aus? Welche Geräte und Maschinen kommen hierbei zum Einsatz?

Die Bestände werden während der Überfahrt mit Kameras gescannt und die Daten verrechnet. Ein Algorithmus unterscheidet dabei Kulturpflanzen von Unkräutern. Auf dieser Basis wird entschieden, ob die Schadpflanzen mit einem Herbizid punktgenau bekämpft werden sollen. In diesem Forschungsfeld hat es in der Vergangenheit große Fortschritte in der Kamera- und Bildauswertungstechnik gegeben. Das ermöglicht das punktgenaue Ausbringen von Herbiziden in der Praxis und nicht nur unter Forschungsbedingungen.

Ein Beispiel hierfür ist die Präzisions-Feldspritze Ecorobotix ARA. Sie kann Herbizide, Insektizide oder auch Düngemittel punktgenau ausbringen und verringert somit den Anteil behandelter Fläche. Ziel ist, nicht die Anzahl der Überfahrten, sondern den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Dies erfolgt durch eine Reduktion des Anteils behandelter Fläche. Auch mit der Lösung von ONE Smart Spray, die an verschiedenen Feldspritzen verbaut wird, können in Echtzeit kleinflächig Blattherbizide appliziert werden. Die Kameratechnologie erkennt Unkräuter in Reihenkulturen und arbeitet mit einem Schwellenwertsystem, um eine Bekämpfungsentscheidung zu treffen.

GetreideMagazin: Beim Offline-Verfahren kommen Drohnen zur Unkrauterkennung aus der Luft zum Einsatz. Sie sollen wichtige Daten liefern, die dann später bei der Ausbringung von z. B. Herbiziden zu einer Mitteleinsparung führen sollen. Wie ist der Stand der Technik zurzeit? Wo liegen die Potenziale und wo die Grenzen?

Die modernen Drohnen helfen bei der Erkennung von Unkräutern auf dem Feld. Der dazugehörige Algorithmus unterscheidet zwischen Kultur- und Schadpflanzen und kann dem Anwender konkrete Geodaten bzw. Koordinaten übermitteln, an denen die Schadpflanzen auftreten. Aufgrund dieser Daten können mit einer Feldspritze dann zielgenau Herbizide an diesen Punkten ausgebracht werden. Das funktioniert beispielsweise schon gut bei Unkräutern wie Disteln, die sich meist nesterweise im Schlag ausbreiten. In diesem Zusammenhang sind bereits größere Einsparpotenziale möglich, wenn die Feldspritzen nicht nur mit der herkömmlichen Teilbreitenschaltung (3 m), sondern mit einer Einzeldüsenschaltung ausgestattet sind. Das erleichert ein noch gezielteres Arbeiten und erspart Pflanzenschutzmittel. Hier könnten die vom Bund bereitgestellten Fördergelder im Rahmen des „Investitionsprogramm Landwirtschaft“ für einen weiteren Schub der Technik sorgen. Ein Vorteil gegenüber dem Online-Verfahren ist eindeutig, dass mit vorhandener Anwendungstechnik gearbeitet werden kann. Die Drohnenbefliegungen führen übrigens zurzeit meistens Dienstleister durch. Nachteilig ist, dass in diesem Verfahren zwei Arbeitsschritte notwendig sind, der Drohnenüberflug und die Überfahrt mit der Feldspritze.

GetreideMagazin: Eine praktische Ergänzungsfrage: Wie wird eigentlich das Problem der Restmenge bei den Verfahren behandelt und gelöst? Ich kann mir vorstellen, dass sich die Restmengen bei der teilflächenspezifischen Ausbringung nicht mehr so leicht berechnen lassen. Wäre hier schon die Direkteinspeisung ein Thema?

Restmengen sind bei den Offline-Verfahren mit Drohnen kein Problem, da die zu behandelnde Fläche schon beim Anmischen bekannt ist. Bei den Online-Verfahren sind Restmengen dagegen ein großes Thema, da das Unkrautaufkommen vorher nicht exakt bestimmt wird und somit unklar bleibt, wie viel Spritzbrühe bei der punktgenauen Ausbringung benötigt wird. Eine Wunschvorstellung wäre hier die Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln. Aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen Erkennen des Unkrauts und der Applikation ist das zurzeit noch nicht Stand der Technik. Das Problem der Restmenge tritt natürlich vor allem auf kleinstrukturierten Ackerbaubetrieben auf, bei größeren Schlägen relativiert sich das etwas.

GetreideMagazin: Neben dem Unkrautmanagement konzentrieren Sie sich in einem zweiten Arbeitsschwerpunkt auf die Kontrolle von Blattkrankheiten in Zuckerrüben und Weizen. Wo liegt hier der Ansatz des Projekts FarmerSpace?

Anhand von Witterungsdaten wie Niederschlag und Temperatur können regional Prognosen zum Auftreten von pilzlichen Schaderregern abgegeben werden. Die Datengrundlage der meisten Prognosemodelle sind interpolierte Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes. Wir beleuchten im Projekt unter anderem die Frage, inwieweit eigene Wetterstationen direkt am Feldrand und die daraus erhobenen Daten einen Einfluss auf die Genauigkeit der Prognose haben. Wie wir alle wissen, variieren Niederschlagsereignisse kleinräumig häufig sehr stark und stellen in dieser Hinsicht eine klare Herausforderung dar. Es geht uns aber nicht darum, den Pflanzenschutz im Büro zu planen, sondern vielmehr die Potenziale aufzuzeigen, inwieweit Prognosemodelle Hinweise auf mögliche Befallsereignisse und somit die Notwendigkeit zur Kontrolle im Feld liefern können.

In Zuckerrüben steht beispielsweise die Blattkrankheit Cercospora im Fokus. Das Institut für Zuckerrübenforschung arbeitet daran, mithilfe von Drohnen durch intensive Überflüge der Bestände die Erreger frühzeitig zu erkennen. Cercospora kann durch seine ausgeprägten Krankheitssymptome gut von den Kameras erfasst werden. Im Idealfall werden Krankheitsnester aufgezeichnet und anschließend bekämpft, bevor eine Übertragung im gesamten Bestand stattgefunden hat. Hierbei kommt den Anwendern zugute, dass sich die Krankheit nicht so rasant ausbreitet wie beispielsweise die Krautfäule in Kartoffeln.

Im Winterweizen mit seinem breiten Krankheitsspektrum gestaltet sich die Erkennung aus der Luft noch schwieriger. Die Modellierung des Vorkommens einzelner Krankheiten funktioniert zum Teil aber recht gut, für Septoria gibt es zum Beispiel relativ robuste Modelle. Dies ist insbesondere deshalb entscheidend, da dieser Schaderreger nach dem Auftreten der Symptome kaum ertragsverlustfrei bekämpfbar ist. Auch der Faktor Sorte wird beim Winterweizen mit einbezogen, denn die verschiedenen Weizengenetiken verfügen über unterschiedliche Anfälligkeiten gegenüber den auftretenden Schaderregern. Gesunde Sorten kommen in der Regel mit einem geringeren Fungizidaufwand zurecht als anfälligere. Dies ist im Prinzip keine neue Erkenntnis. In der Praxis werden aber diese positive Eigenschaften der gesunden Sorte immer noch recht wenig beachtet. Die Prognosemodelle stellen in solchen Fällen ein Werkzeug dar, das Hinweise liefert, wann ich meinen Schlag kontrollieren sollte und ob ich im Idealfall ohne Risiko eine Fungizidbehandlung weglassen kann.

GetreideMagazin: Zum Schluss noch eine weniger fachliche Frage: Bei etlichen Betrieben besteht noch eine ausgeprägte Hemmschwelle, die moderne Technik einzusetzen. Für wen lohnt es sich, diesen innovativen Schritt zu gehen?

Der Betrieb sollte zukunftsfähig und der Betriebsleiter offen für neue technische Lösungen sein. Ein Manko ist aus unserer Sicht die immer noch mangelhafte Kompatibilität der verschiedenen Systeme. Hier sollten sich die Hersteller auf einheitliche Standards verständigen, damit Systeme verschiedener Anbieter untereinander kommunizieren können und nicht jeweils technische Insellösungen erfordern. Das würde Neueinsteigern den Start in die digitale Anwendung wesentlich erleichtern. Dies gilt sowohl für Anwender wie auch für die Anbieter von Lösungen. Gerade junge Start-ups ohne große Entwicklungsabteilung haben es schwer, Lösungen anzubieten, die vom Landwirt unabhängig von der Farbe des Traktors genutzt werden können.

GetreideMagazin: Werden die neuen digitalen Lösungen noch den Sachverstand der Betriebsleiter benötigen oder sind zukünftig Kontrollgänge auf den Flächen nicht mehr notwendig?

Der pflanzenbauliche Sachverstand des Betriebsleiters, das Wissen um die Schwachstellen auf seinen Schlägen wird auch in der Zukunft unverzichtbar sein. Kontrollgänge auf den eigenen Feldern und das Ermitteln der Befallsstärke von beispielsweise tierischen Schaderregern stellt die Grundlage jeder Entscheidung dar. Das ist insofern logisch, da die Warnhinweise der Beratung selten eine punktgenaue Empfehlung aufgrund der sehr heterogenen Witterungseinflüsse vor Ort abgeben können.

Technische Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. Drohnenüberflüge, liefern aber heute wichtige ergänzende Daten, aus denen man dann ortsspezifische Empfehlungen ableiten und teilflächenspezifische Applikationen ausführen kann. Die Digitalisierung ist aber kein Universalheilmittel. Wenn beispielsweise ein Schlag ganzflächig verunkrautet ist, endet auch der Versuch einer punktuellen Behandlung in einer Flächenspritzung, nur mit mehr Aufwand. Das Potenzial für die Einsparung muss durch die konsequente Anwendung der pflanzenbaulichen Grundlagen wie Fruchtfolge, ausgewogene Pflanzenernährung und allgemeine Feldhygiene durch angepasste Bodenbearbeitung erarbeitet werden. Dies gilt analog auch für die Bekämpfung vom Pilzkrankheiten. Pflanzenschutz ist mehr als das Applizieren mit der Feldspritze.

(Werner Raupert)

FarmerSpace: Digitale Lösungen für den praktischen Pflanzenschutz

FarmerSpace ist eines von 14 digitalen Experimentierfeldern, die gemeinsam an unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich Digitalisierung in der Landwirtschaft arbeiten. Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen der Förderung der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Die vier Partner des Projektes sind das Institut für Zuckerrübenforschung, die Abteilung der Agrartechnik der Universität Göttingen, das Fraunhofer-IOSB und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ein bundesweites Netzwerk aus Vertretern und Vertreterinnen der Landwirtschaft, Beratung, Industrie, Politik und Wissenschaft entwickelt, testet, kommuniziert und entwirft letztendlich digitale Lösungen, um diese für den praktischen Pflanzenschutz verfügbar zu machen. Bis zum Projekt-ende im Februar 2025 soll ein wichtiger Beitrag für die nachhaltige digitale Transformation im Agrarbereich geleistet werden.(Werner Raupert)