Ganzheitliche Umweltbilanzierung

Studie aus dem AEF Oldenburger Münsterland liefert Fakten aus der Schweinemast

Der ökologische Fußabdruck spielt bei der Produktion von Lebensmitteln eine immer größere Rolle. Viele Geschäftspartner aus der Ernährungsindustrie oder dem Lebensmitteleinzelhandel haben das Thema bereits bei Landwirten platziert. Sie fordern Auskunft darüber, wie umweltschonend das Kilogramm Fleisch produziert wurde. Tierhalter sind also zunehmend gefordert, die Umweltwirkungen ihres Betriebes zu bilanzieren. Das AEF Oldenburger Münsterland in Vechta hat gemeinsam mit zwei Mitgliedsunternehmen in einer Studie die Umweltbilanz der Schweinemast in der Region ermittelt. Das Ergebnis: Die Wertschöpfungskette Schweinefleisch im Oldenburger Münsterland hat einen geringeren ökologischen Fußabdruck als der EU-Durchschnitt.

Die zwei Mitgliedsunternehmen des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland (AEF Oldenburger Münsterland), der Mischfutterproduzent GS agri eG sowie der Fleischverarbeiter Goldschmaus-Gruppe, haben unter Beteiligung des Produzenten für Fütterungs- und Stallanlagen in der Tierhaltung Big Dutchman in einem Gemeinschaftsprojekt insgesamt knapp 100 Mastdurchgänge ausgewertet. Ziel der Studie war es, die Umweltwirkung von einem Kilogramm Schweinefleisch realitätsnah zu berechnen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine intensive Produktion im Oldenburger Münsterland sowohl im nationalen als auch internationalen Vergleich effizient und nachhaltig ist.

Die Umweltbilanzierung, die in der Studie Anwendung fand, erfolgt bei der GS agri eG auf der Grundlage der von der EU verabschiedeten PEF-Methode („Product Environmental Footprint“ – produktbezogener Umweltfußabdruck). In die Berechnung fließen betriebsindividuelle Daten ein, um ein realistisches Bild des jeweiligen Betriebes abzubilden. Diese werden entweder direkt aus der Schlachtschweine-Datenbank ANW Stallprofi gezogen oder im Gespräch mit dem Kunden ermittelt. Die Berechnung der Umweltwirkungen erfolgt mit Hilfe der BASF Software Opteinics, einer digitalen Lösung zur Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks von Futtermitteln und tierischem Protein. Auf Basis einer standardisierten Datenbank des Global Feed LCA Institute (GFLI) werden die eingesetzten Rohwaren der jeweiligen Rezepturen bewertet, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Daten gewährleisten zu können.

Als Ergebnis werden neben den klassischen CO2-Emissionen weitere Umweltkategorien, wie zum Beispiel der Stickstoff- und Phosphorausstoß, Versauerungseffekte, Landnutzung und Wasserverbrauch berücksichtigt. Es handelt sich also um eine ganzheitliche Lebenszyklusanalyse (LZA), die weit über die Anforderungen eines CO2-Fußabdrucks hinausgeht, der nur CO2-Äquivalente berücksichtigt.

Futter bietet Einsparpotenzial

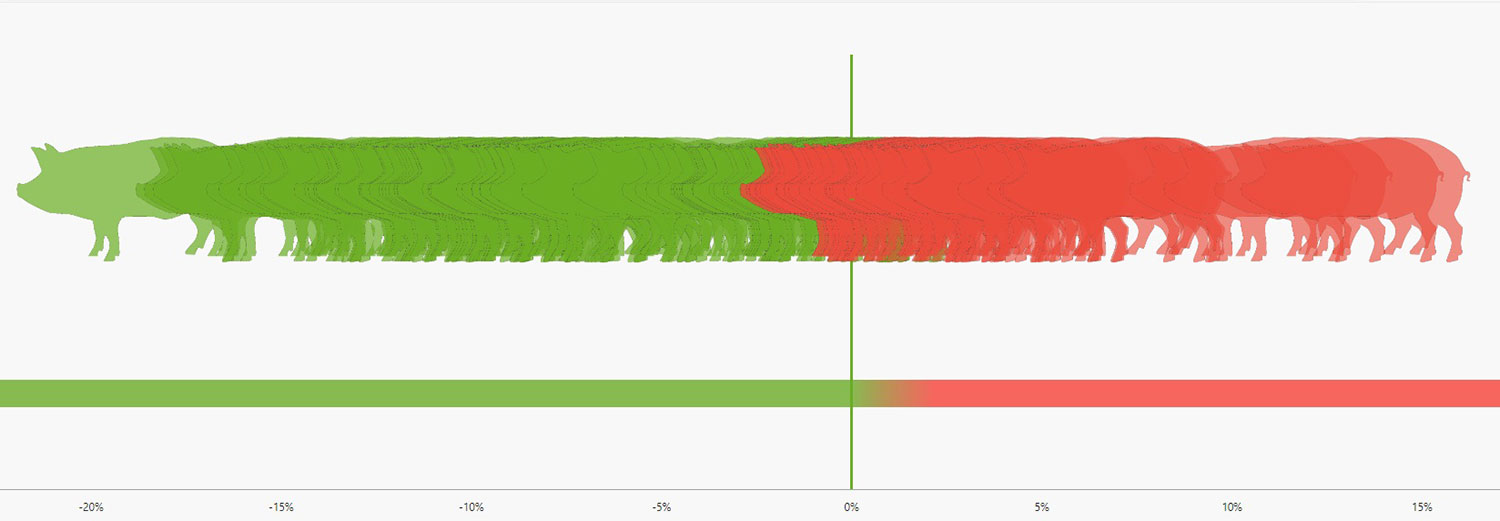

Das Ergebnis ist sehr deutlich: Zwei Drittel der knapp 100 ausgewerteten Mastdurchgänge schnitten besser ab als ein vorher definiertes „Durchschnittsschwein im Oldenburger Münsterland“ mit einer 4-phasigen und stark N/P reduzierten Fütterung. Der Durchgang mit den bislang geringsten Umweltwirkungen produzierte 3,4 kg CO2-Äquivaltent (eq)/kg Schweinefleisch bei einem 6-Phasen-Konzept in der Mast. Im Durchschnitt lagen die Betriebe bei circa 3,9 kg CO2 eq.; berücksichtigt wurde die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohwarenanbau bis hin zur Schlachtung. Im europäischen Vergleich entstehen rund 5,0 kg CO2 eq pro kg Schweinefleisch (Quelle FAO) – die Wertschöpfungskette Schwein im Oldenburger Münsterland schneidet also deutlich besser ab.

Fütterung und Nährstoffe bilden den größten Hebel

Die größten Hebel zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks in der Schweinehaltung liegen bei den Aspekten Fütterung und Nährstoff- beziehungsweise Güllemanagement. Nährstoffangepasste Rationen und ein mehrphasiges Fütterungskonzept bieten enormes Einsparpotenzial. Einerseits, da die Tiere ganz nah am Bedarf gefüttert und somit optimal mit Nährstoffen versorgt werden bei gleichzeitiger Einsparung von Rohprotein und Getreide. Andererseits, da durch die optimale Versorgung der Schweine mit Nährstoffen eine deutliche Stoffwechselentlastung sowie eine bessere Tiergesundheit erreicht werden. Es lohnt sich für Tierhalter also, Maßnahmen zur Reduktion ihrer Umweltwirkungen umzusetzen, da allein schon mit guter landwirtschaftlicher Praxis deutliche Erfolge erreicht werden können. Zusätzlich zu den aus innovativer Fütterung erzielten positiven Effekten auf die Umweltbilanz der Schweinehalter ist es wichtig, dass die Gülle optimal gelagert und ausgebracht wird.

Umweltwirkung endet nicht beim CO2-Ausstoß

Zentral ist es allerdings, sich bei der Interpretation der Daten nicht nur auf den Faktor CO2 zu fokussieren. An einem Beispielbetrieb aus dem Oldenburger Münsterland wird die Brisanz der weiteren Umweltkategorien deutlich: In einer betriebsindividuellen Umweltanalyse sind lediglich 25 Prozent der Umweltwirkungen auf CO2-Emissionen zurückzuführen. Weitere 40 Prozent sind auf die Faktoren Versauerung, Stickstoff- und Phosphoremissionen zurückzuführen und zusätzlich circa 20 Prozent auf die Umweltwirkung von Feinstaub.

CO2-Label stellen Transparenz her

Ein Labelling des CO2-Fußabdruckes auf vergleichbaren, wissenschaftlich basierten Standards, die auch unabhängig überprüfbar sind, befürwortet das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland. Denn der Verbraucher erhält damit Transparenz bezüglich der Umwelteinflüsse von Produkten. Darüber hinaus kann ein Labelling bewusstere Kaufentscheidungen unterschützen, so dass ein nachhaltiger Konsum ermöglicht wird. Aber es gibt auch Bedenken: So finden sich auf dem Markt beispielsweise zahlreiche freiwillige Klimalabel mit unklarer Datenbasis, darunter auch Pseudolabel, die die oben genannten Kriterien der Wissenschaftsbasiertheit nicht erfüllen und dem Verbraucher falsche Fakten vermitteln.

Erforderlich ist daher eine bundesweit einheitliche Daten- und Berechnungsgrundlage für ein Labelling des ökologischen Fußabdrucks, die zudem staatlich zertifiziert und geprüft werden sollte. Diese einheitliche Daten- und Berechnungsgrundlage sollte auch für alle ausländischen Produkte in deutschen Regalen gelten. An den Kosten eines Labellings muss sich auch der LEH beteiligen.